「ボリンジャーバンド」について説明したいと思います。

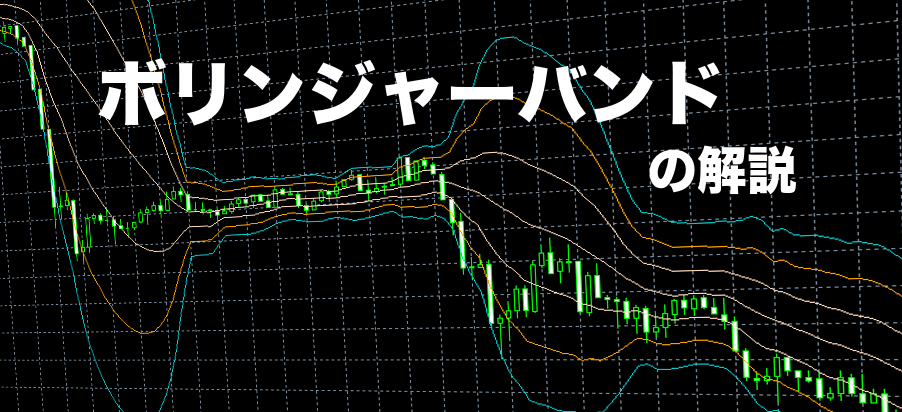

「ボリンジャーバンド (Bollinger band)」はFXのテクニカル指標の中でも「定番」といわれています。

「ボリバン」と略されて呼ばれることもあるインジケーターで、1980年頃にジョン・ボリンジャーが移動平均線(MA)に統計学を加えて考案されたトレンド分析の手法です。

具体的には、統計学の標準偏差と正規分布の考えに基づいたテクニカル指標です。

「標準偏差」とは、ある期間の価格が平均値からどれくらい、分散しているのかを表したものです。

一般的に標準偏差のことを「σ(シグマ)」と呼びます。

投資をされている方は、聞いたことありますよね?

「正規分布」とは、統計の基本となる最も重要な確率分布のことです。

統計学の正規分布の理論では、

平均値±1σに収まる確率は68.26%

平均値±2σに収まる確率は95.44%

平均値±3σに収まる確率は99.73%

と言われています。

つまり、正規分布の考え方に基づくと

「ボリンジャーバンドの±2σを越える確率はおよそ4%に過ぎない。いずれ平均値のほうに戻ってくるだろう」

と予想できます。

この性質を利用して、エントリーポイントや利益確定ポイントなどもボリンジャーバンドで判断できます。

ボリンジャーバンドの基本的な3つの動き

「ボリンジャーバンド」には特徴的な動きが3つあります。

「バンドウォーク」「スクイーズ」「エクスパンション」という3つの動きがボリンジャーバンドの基本となっています。

バンドウォーク

バンドウォークとは、ボリンジャーバンドの2σや3σにくっつくようにしながら推移する状態のことを指しています。

上位足でエクスパンションの時のバンドウォークであれば、その下位足でトレードしやすい状況になっている場合が多いです。

また、エクスパンションしていない状態でレートがダラダラと一方向に推移するバンドウォークも存在します。

このようなバンドウォークの場合は、その方向に進みながらも上下の動きが大きくなりがちで、一般的に少し難しいトレードとなります。

スクイーズ

スクイーズというのは英語で搾る・押しつぶすといった意味を持っており、ボリンジャーバンドがギュッと搾られたチャートの状態を表しています。

スクイーズの状態だと、レートの動きが非常に小さくなるため、トレードには不向きな局面と捉えられます。

±2σ同士の距離感が近くなっており、幅が狭くなっているのが確認できます。

エントリーは避けた方がいい相場ではありますが、スクイーズの状態が続いているときは、次のエネルギーを溜めていることになるため、いずれどちらかに大きく動く前触れとしてとらえることができます。

エクスパンション

エクスパンションはスクイーズの後によく見られる状態です。

バンドの両端が上下に大きく広がることを意味しています。

エクスパンションは相場のトレンドに勢いが出たときに見られる形状で、レートは一気に上昇・下落します。

トレードのチャンスといえます。

値動きと逆側のバンドも同時に開くのがエクスパンションの状態で値動き側が開いただけではエクスパンションとは見なさないので注意が必要です!

利益確定のポイント

バンドウォークに乗ると利益を拡大することが出来ますが、いつかは反転しますので、上手いタイミングで利益を確定させなければなりません。

利益確定の判断となるボリンジャーバンドの使い方を紹介します。

エクスパンションは終了するときは反対側のσの拡大が縮まっていく特徴があります。

これは、為替のボラティリティが落ち着いた、と考えることができますのでトレンドの転換点と判断できます。

トレンドラインなどのチャート分析と併用してトレンドの勢いを感じる工夫が必要です。

ボリンジャーバンドはチャートと一緒に表示されることが多い指標です。それだけ使用している人が多いわけですし、そこから得られる情報も多いです。

今回紹介した用語を覚えることで、すばやく相場を判断できるようになると良いでしょう。